深富策略

深富策略

标签是起点,不是终点。社会的进步,或许就在于慢慢让“第一代大学生”这个标签别那么沉甸甸,容得下不同的路。

——女同事说

点赞、推荐,顺便★标俺们

四舍五入做新东方精神股东!

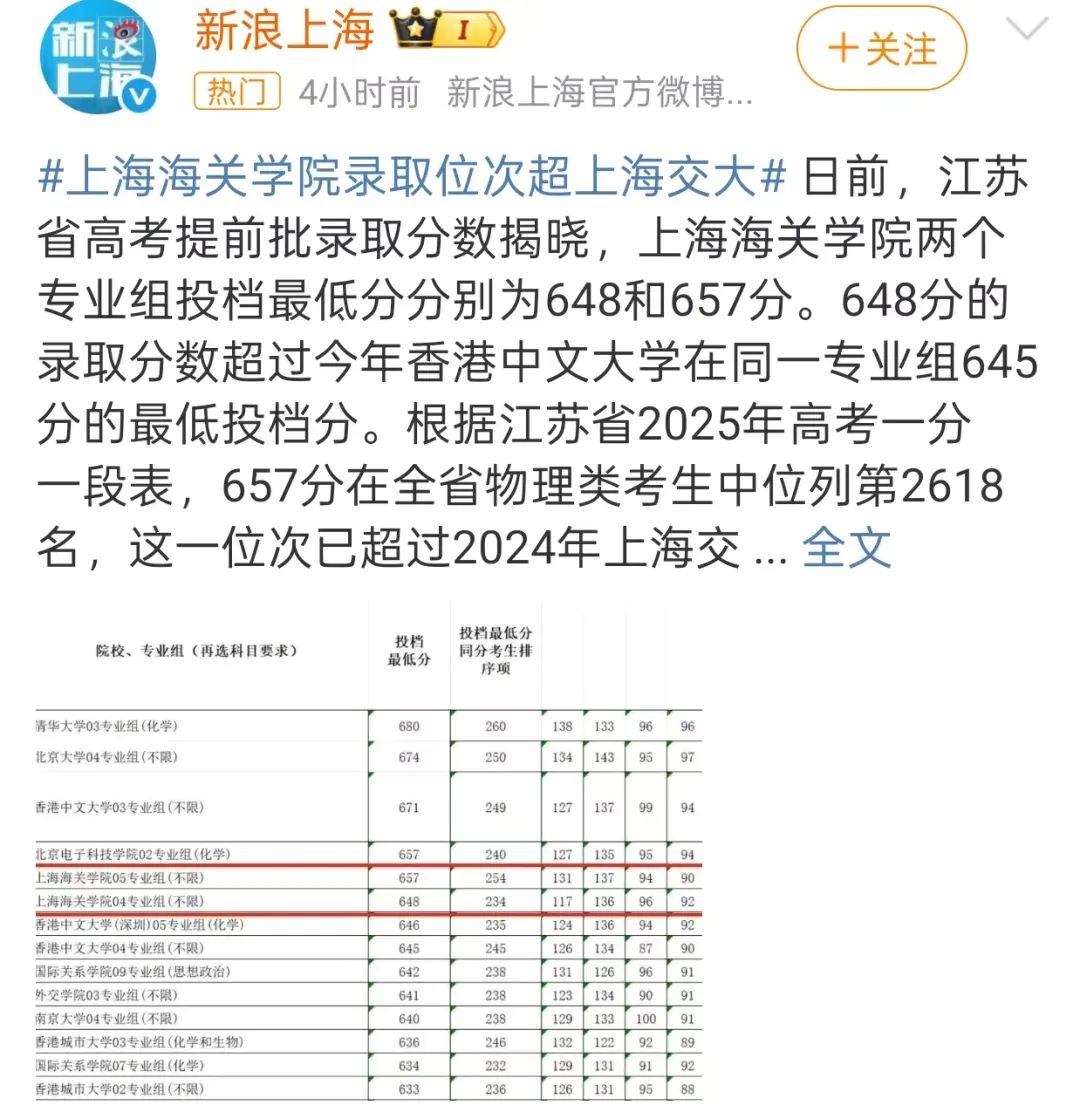

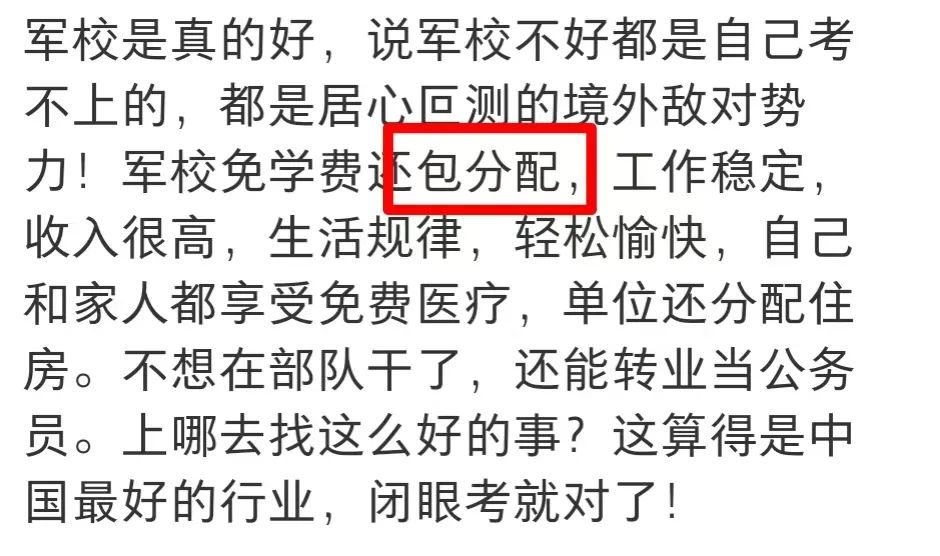

最近,高考录取结果陆续公布,一些“毕业包分配”、“毕业就有编有岗”的军校、警校、官校等引发热议,有的提前批次投档线甚至超过985。

图源:微博@上海

这看似魔幻的分数线,其实也能理解。

毕竟在充满不确定性的当下,铁饭碗的吸引力,是可能大于名校光环的;一毕业就有岗、如此工作几十年直到退休的安心,是抵得过4年后前途一片未知、35岁后可能被裁员的动荡的。

与此同时,“包分配”院校的受热捧,也让不少人回忆起多年前,那个同样毕业就有稳定工作、身为“家里第一代大学生”堪称天之骄子的岁月。

同样是大学生,同样的包分配,却是不同的处境。

而当我们进一步回望不同时代的第一代大学生故事,我们看到的,不仅仅是个体的奋斗历程,更是一幅生动的社会变迁微缩图景。

01

七零年代的第一代大学生:

大学是命运的转折点

恢复高考的最初几年,大学校园里出现了一批特殊的学生群体。他们中有的是已过而立之年的知青,有的是刚放下锄头的农村青年。

1977年高考现场

无论是何种身份的大学生,在高考时都怀揣着同样的心情:必须考上,这是改变命运的机会。所以1977年10月份,当吴先生从北京的叔叔那里知道恢复高考的消息时,他兴奋地跑回家翻出积了灰的高中课本,“我告诉自己,一定要上大学,才能改变自己的命运。”

但是那时备战高考的人能有高中课本已是较好的条件了。再加上很多人已经不接触高中知识有些年头,第一次高考便遗憾落败。

但是他们仍然不想放弃这个“逆天改命”的机会,于是很多人考了第二次、第三次......比如河南务农的周先生在妻子的支持下参加了五次高考,终于在第五年被录取,拿到录取结果后和妻子相拥着放声大哭。

知道机会来之不易,进入大学后,他们在学习上愈发刻苦。由于中断好几年的教育让一些人基础薄弱,他们很担心被人落下,于是开始拼命学习。在一位南京大学77级校友的回忆中,那一届学生读书非常刻苦,“我天天都能看到每日清晨起得特别早、夜晚睡得特别迟的读书‘苦行僧’。”

事实证明,刻苦是能换来回报的,许多七零年代的大学生命运确实就此改变。那时他们毕业后大多由国家分配,由于人才紧缺,他们的就业方向大多不错。被称为国之栋梁的他们,也一直在找机会报效国家。有的进入国企就职,用技术造出专利;有的进入学校成为教师,让更多孩子有学上;有的人被分配进医院当大夫,努力提升医疗条件......

对于自己的职业,他们没有很清晰的规划,只是知道一定要服从国家的安排——因为他们知道,是国家给的上大学机会,让他们有机会改变命运。曾在工厂当了8年班的翻砂工的胡先生便是读了大学之后,成为了企业的技术人员,现在已经是总工程师。

当第一代大学生走出校门成为教师、工程师、医生时,他们改变的不仅是个人的命运,更为身后无数个蜷在灯下的弟弟妹妹、村头踮脚张望的邻家少年,照亮了一条从未有人走过的路——一条用知识铺成的、通向远方的路。

02

八零年代的第一代大学生:

在文化思潮和经济变化中穿行

1980-1989年考入大学的那一代学生很是特别:承前七十年代末的轨道重建,启后九零年代初的“市场经济”,中国处于徘徊和转折的年代。

八零年代初,百废待兴,文化领域呈现出前所未有的活跃景象,那是一个充满理想和激情的年代——书店门口常常排起长龙、哲学热席卷全国、诗歌朗诵会座无虚席,文史哲,这些关乎人文精神、历史反思和终极思考的学科,站在了舞台的中央。

80年代北京的一个大学宿舍

大学校园里,各种文化活动也渐渐多了起来。宿舍里,大家讨论着刚刚上映的《庐山恋》、交换着邓丽君的磁带;复旦的3108教室内,告别系列演讲吸引了校内的学生、青年教师和校外的人,有人为了听演讲甚至趴在窗户上;诗歌朗诵会上,油印的诗刊在大家手中传递,有名的诗歌被一次次高声诵读......

八零年代的军训间隙,交谊舞成为了一种时尚。年轻的大学生们,在操场的角落里,随着音乐节奏,轻盈地舞动身姿,感受着青春的活力与自由。

随着改革的车轮滚滚向前,特别是经济领域的变化日新月异,社会的风向也在悄然转变。到了八十年代中期,一股强大的务实之风开始吹进象牙塔。财经类专业异军突起,成为新的宠儿。

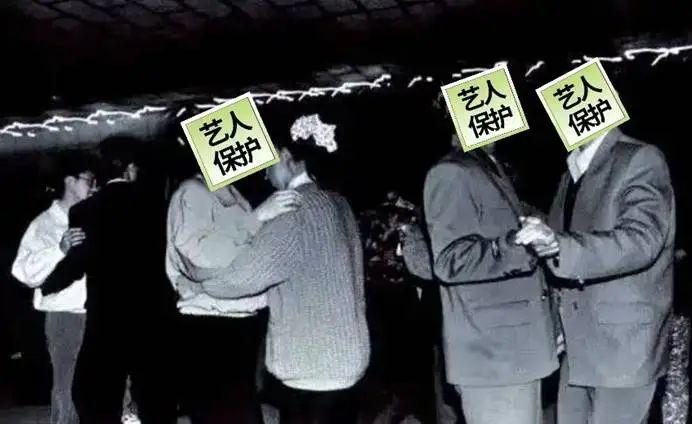

报纸关于万元户的报道

毕业包分配的铁律仍在,但缝隙已经裂开。报纸上开始出现“个体户”、“万元户”的报道,校园海报栏悄悄贴出“深圳特区招聘启事”,身边有不少人都辞职下海:比如在国企工作的李先生选择辞职去做服装生意,连他领导的儿子那时候也辞去了工作选择经商。

在这种环境下,很多第一代大学生很困惑,是听从分配,稳稳当当进入机关、国企,捧起人人羡慕的“铁饭碗”,让父母彻底安心?还是冒险去往那片未知的热土,抓住可能改变命运但也充满风险的经商机会?

他们的奋斗,不再仅仅是挑灯夜读攻克知识堡垒,更是在理想与现实、传统与现代、安稳与冒险的夹缝中,寻找一条属于自己的、能同时回应内心渴望与家族重托的出路。

03

九零年代的第一代大学生:

不包分配后的自我抉择

九零年代初踏入大学校园的第一代大学生们,脑海中掺入了市场经济的躁动气息与前途未卜的淡淡焦虑。

1995年,国家正式推行了“双向选择”就业政策。对于习惯了“考上大学等于捧上铁饭碗”叙事的第一代大学生家庭而言,这无异于一场观念地震。

九零年代中期读大学的雨林姐当时就因为工作是否分配的变动焦虑不已。“我们理所当然地认为人生道路就应该是被安排好的,现在忽然说我有了选择,这其实比没有选择更恐惧。”

1996年,大学分配政策正式取消。国家干部、国企技术员这些父辈眼中金光闪闪的归宿,岗位在缩减,竞争却在加剧。第一代大学生们,第一次直面如此赤裸裸的竞争。失落、焦虑,以及对未来的不确定感,如影随形。

当一部分人还在为挤进体制内或大型国企奋力拼搏时,另一股暗流在校园里涌动——创业的种子开始萌芽。南巡讲话的春风早已吹遍全国,“下海”、“经商”成了热门词汇。

宿舍夜谈中,开始有人兴奋地讨论着温州的家庭作坊、广东的来料加工。有人大学毕业几年后辞去了稳定的工作,选择自己创业;也有人在毕业后就开始尝试做一些卖衣服、卖首饰的小生意。

九零年代家里的第一代大学生,就这样站在了历史的夹缝中。他们是最后一批深切感受过“国家包分配”心理保障的大学生,也是第一批必须完全依靠自己在市场大潮中搏击风浪的“弄潮儿”。他们告别了父辈那种“一考定终身”的确定性,拥抱了多元但也充满风险的可能性。

04

千禧年后的第一代大学生:深富策略

创业自己当老板

千禧年后,校门前所未有地敞开。1999年扩招以前,我国高考平均录取率是24.13% , 扩招后录取率一路上升,始终维持在56%以上, 他们带着父辈\"好好读书找个稳定工作\"的叮嘱走进校园,却在创业浪潮的冲击下,逐渐萌生了“为什么不自己当老板”的大胆念头。

校园里的创业氛围日渐浓厚。清晨的食堂门口,有人支起小摊代购最新款手机;午后的宿舍楼里,几个学生凑在一起讨论刚接的网站设计外包;晚上的网吧里,有人正在对着电脑研究怎么售卖游戏账号......

有人从上大学时就积累了创业经验,挣到了第一桶金之后继续创业。在湘潭读大学的90后肖奇,从大二就开始勤工俭学,逐渐走上创业之路,以做互联网相关的业务为主,很快就挣到了数百万元。在此情况下,肖奇在大学毕业后选择了继续创业,现在他的企业已经颇具规模。

有人听从父母意见找到工作,但是工作不顺,便选择做一些小买卖。一位网友在2010年毕业后做了办公室文员,不到一年公司便因为业绩不好倒闭了。租的房子附近的夜市让她看到了商机,于是她从义乌进货开始摆地摊,再一点一点扩大规模。

不过,并不是所有人的创业路都一帆风顺。很多时候,这些家里的第一代大学生创业都面临着困难:缺乏启动资金、没有社会资源、还得应付家人的不理解。有人为了凑齐开店的钱,同时打三份工;有人瞒着父母创业,直到公司有了起色才敢坦白;更多人在失败后默默收起梦想,重新加入求职大军。

这代第一代大学生,站在在传统路径和新道路的分岔口,纠结于要不要突破传统的路径依赖。他们中有很大一部分人看到了风口选择创业,虽然可能并不成功,但却在既定的社会期待之外,开辟了属于自己的成长路径。

05

00后的第一代大学生:

就业难下的求稳定

第一批00后进入校园时,互联网的触角已经延伸到大学的每个角落,世界不再只是地图上的色块和新闻里的片段。鼠标轻点,哈佛的公开课、硅谷的创业故事、巴黎的时装秀、非洲草原的纪录片……海量信息奔涌而来。对于00后的第一代大学生来说,这是前所未有的视野拓展。

当获取知识的壁垒看似降低时,能力的竞技场却陡然升级。扩招带来的不仅是机会,更是人才的“通货膨胀”,曾经足以改变命运的“大学生”身份,如今只是职场竞赛的一张入场券,有人拿着985硕士的学历,投的简历却还是石沉大海。

图源小红书@浮沉

信息差与资源鸿沟并未因互联网普及而完全消失,反而以新的形式显现。一些00后的第一代大学生,家庭能提供的职业指导和社会资源极其有限。就像一位网友所说,作为家里的第一代大学生,家里没有人那你如果提供指导,罕见的是“确定性”。

图源小红书 @7.18

面对这种高度不确定性和激烈的竞争环境,一股强烈的“求稳”思潮在00后的第一代大学生中悄然兴起,并与他们父辈的期望惊人地重合。一位家里的第一代大学生认为,考公是普通人改变命运最公平的机会,同样,一份稳定的工作也是她心中所求。

图源小红书@上岸冲锋号

于是,00后 的第一代大学生,呈现出一种看似矛盾的特质:他们拥有前辈们难以企及的全球视野和丰富资源,却比前辈们更早地感受到生存的压力和竞争的残酷;他们见识了世界的广阔与多元,却在现实的重压下,可能更倾向于选择一条相对安稳、可预期的道路。

06

家里的第一代大学生:

标签之外的可能性

“寒门贵子”、“家族的希望”、“全村的骄傲”……这些标签压在第一代大学生的肩头。

时代的浪潮奔涌不息,从七十年代知识荒漠中的拓荒者,到新世纪信息洪流里的弄潮儿,每一代背负标签的大学生,都在荣誉与负担中寻找着实现自我的可能性。

七零年代的大学生被时代的洪流裹挟,在“服从分配”中默默消化着无法选择的迷茫;八零年代的他们在诗歌与哲学中寻找自我,但是家里“稳定才好”的念叨却让很多人不得不放弃心中所想;九十年代的大学生被突然抛向市场,在迷茫和困惑中逐渐接受工作不包分配的事实;

新世纪的大学生遇上了很多风口,勇敢创业,有人成功也有人在资金与资源的困境中屡屡碰壁;

多数00后第一代大学生则在“内卷”与“躺平”的撕扯中,选择了求稳“上岸”,被“包分配”三个字所吸引,重新思考着成功的定义。

贯穿几代人的,不是一帆风顺,而是在重压之下:家里等着接济,自己还得挑灯夜读的韧劲;丰满理想撞上骨感现实后,内心反复撕扯却依然咬牙向前的坚持;害怕失败让父母失望,但更怕辜负自己,只能硬着头皮往前拱的担当;最终,在“别人家的期待”和“自己心里那点念想”之间,找到那个虽不完美、却能让自己喘口气、继续走下去的平衡点。

而社会的进步,或许就在于慢慢让“第一代大学生”这个标签别那么沉甸甸,容得下不同的路。标签是起点,不是终点。真正的自我实现,是扛着那份沉甸甸的责任往前走时,还能听听自己心里的声音。

参考资料:

1.网易数读:中国最不容易的大学生,想出头越来越难

2.中国青年研究:摸着石头过河还是穷人的孩子早当家?——赤字和优势视角下的家庭第一代大学生成长之路

3.新周刊:家里的第一个大学生,过得怎么样

4.极目新闻:读大学时开始创业,这名“90后”做到“湖南第一、全国前三”

5.KnowYourself:“我们难忘的大学生活” | 从50后到00后:大学时光给他们带来了什么?

6.复旦大学哲学院:《复旦人》|3108的记忆——告别演讲

7.知识分子:南大七七级往事:45年前的大学生有多拼?

8.温州都市报:恢复高考后温州首批大学生心态实录

9.复旦大学高等教育研究所:“复旦教育论坛”首次学术沙龙活动:关注中国大学里的家庭第一代大学生

每日互动

你是家里的第一代大学生吗?

在评论区告诉我8~

面对小朋友,新东方有编程、美术、机器人、科学等素质课程,也有口才、写字、脑力、故事表演等素养课程,还有游学营地喔;

面对高中生、大学生,有留学咨询、出国考试、大学四六级、考研、专升本、成人英语;

反正,我们提供全程体系化教育教学解决方案,只要是你想学的,我们都有(嘻~)

有需要欢迎点击下方小程序,将有专人和您联系解答~

更多好看的

京海配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。